清明又一次帶著無盡的緬懷與追思如期而至,將我的思緒牽進那段烽火連天、山河泣血的抗戰歲月。中條山下的圣天湖,這片被黃河滋養、滿溢生機的土地,不僅是自然造化的濕地,更承載著一段氣壯山河、刻骨銘心的悲壯歷史。

圣天湖,鑲嵌在芮城縣東20公里處陌南鎮的黃河之畔。它是“山西河流濕地的典范”,亦是黃河中下游最大的國家級濕地保護區。每年寒冬,西伯利亞的白天鵝如期而至,為這片水域增添了靈動的活力。它們在湖面上悠然游弋、踏浪而起,與當地百姓和諧共處,勾勒出一幅安寧祥和的美好畫卷。然而,在這如詩如畫的背后,圣天湖曾目睹山河破碎之時,中華兒女為守護家國,不惜舍生忘死、赴湯蹈火的慘烈場景。

八十多年前,中條山淪為抵御日寇侵略的前沿陣地。秦隴男兒數千名將士,背井離鄉,奔赴這片土地,投身于血雨腥風的抗戰之中。在近三年的中條山抗戰里,他們一次次在日寇重兵合圍下奮勇拼殺。當彈盡糧絕、陷入絕境之際,壯士們高呼“寧跳黃河死,不做亡國奴”,毅然從河崖岸畔縱身躍入黃河的洶涌怒濤。那奔騰不息的黃河水,裹挾著他們的熱血與生命,見證了中華民族最為悲壯的抗爭。潼關殘陽似血,二十萬陜軍子弟東渡殺敵。他們背著鄉親們一針一線納出的千層底布鞋,揣著母親親手制作的鍋盔饃,無畏地挺進中條山。河防陣地在炮火的無情肆虐下被削平三尺,可他們毫不退縮,用血肉之軀筑起新的長城。刺刀卷刃,就掄起鐵鍬繼續奮戰;子彈打光,便抱起炸藥包沖向敵人。那些十七八歲的少年,本該在麥浪中盡情追逐嬉戲,在窯洞前談婚論娶,卻將青春毫無保留地奉獻給了國家,定格成黃河浪花里永恒的白蓮。他們沉入河底的綁腿,還殘留著家鄉的黃土;而他們的英魂,早已化作兩岸盛開的連翹花,歲歲年年,見證著這片土地的滄桑變遷。

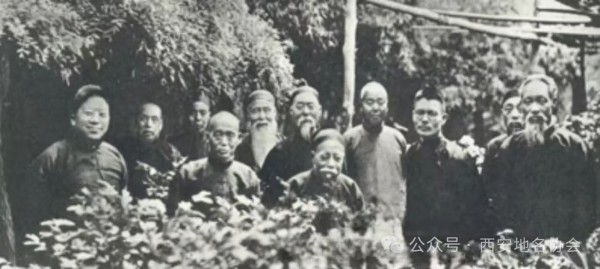

又是一年清明時,先烈忠魂終難忘。2025 年清明前夕,陜西關愛老兵資深志愿者協會、甘肅志愿者代表、貴州志愿者代表一行24 人奔赴山西中條山“為愛止戈”,開展跨越時空的悼念。在山西運城市圣天湖景區內,靜靜矗立著“中條山抗日英雄跳黃河殉國紀念碑”。這座紀念碑,承載著那段悲壯的歷史,背后還有一段動人的故事。它由西北大學老校長之女、美籍華人胡余錦明慷慨捐資,西北大學教師張恒和芮城縣的攝影家肖永平先生負責籌備修建。2007 年,紀念園籌備建設工作正式啟動。同年7月,芮城縣陌南鎮政府為推動項目落地,在圣天湖劃撥出62畝土地用于紀念園建設。

2008年10 月,在多方見證下,紀念園舉行了奠基儀式。參與奠基的人員涵蓋華僑、臺灣志愿者、抗戰老兵、英烈后裔,以及芮城縣和陌南鎮相關領導。

2009年3月,紀念園一期工程破土動工,建設內容包括圖紙設計、園區土地平整、綠化植樹以及紀念碑建設等。經過一年多的緊張施工,2010年8 月,一期紀念碑工程順利完工。同年10月,紀念園官方網站正式開通;11月,紀念園在民政局完成注冊登記,肖永平為法定代表人。

我的好友張恒先生,作為牽線人與督造者之一,深度參與其中,和這座紀念碑結下了不解之緣。這些年,“八百健兒跳黃河殉國”這一事件引發諸多爭議。面對質疑,張恒先生懷著對歷史負責的態度,耗費四年光陰,行程千萬里,輾轉多地,對上千名有名有姓的親歷者進行深入采訪。我曾見證了他嚴謹的考證與調研,充分證明了對“八百健兒跳黃河”一事的認定絕非毫無根據的謠言,而是基于扎實證據與深入探究得出的結論。

西北大學教師張恒陪同美籍華人胡余錦明女士在紀念碑現場考察

在紀念碑前,陜西關愛老兵資深志愿者協會代表侯莉女士向跳黃河殉國的抗日英烈致追思辭:“黃河奔涌的浪濤作證,中條巍峨的山巖為憑:近三年的中條山戰抗倭中,秦隴男兒數千名將士,多次在日寇重兵合圍下血戰沙場,在彈盡糧絕之際,壯士們高呼‘寧跳黃河死,不做亡國奴’,自河崖岸畔縱身躍入黃河怒濤!血色黎明中,他們用生命在母親河上書寫了中華民族最悲壯的史詩!”來自貴州的詩人李勇,也在紀念碑前深情朗誦自己創作的詩歌:

死了也要向前沖

硝煙撕裂云天的血紅

燃燒的憤怒沖出鋼槍

子彈呼嘯

生與死聯手

捍衛中國士兵的尊嚴

一個兄弟剛倒下

又站起一排沖鋒的漢子

一寸山河一個家

死了老子他媽的也值了

灰飛煙滅驚破天地

吞噬生的欲念

二寸煙頭點燃死亡

槍火在刀尖

飛濺鐵的堅強

老子死了也要向前沖

身為一名退役軍人,往昔服役的經歷,讓此次活動的領隊張學軍和我對保家衛國的意義有著更為深刻的理解。每一次踏入這片灑滿先烈熱血的昔日戰場,內心都被無盡的崇敬和沉痛填滿。每一次佇立在英烈們的墓碑前,我總會點燃一支支香煙,裊裊升起的煙霧,宛如我與英烈們跨越時空的對話。與此同時,我也會看著抗戰將領的后代張克磊,莊重地為英烈們祭酒。酒水灑落在碑前,似在訴說著后人對先輩們無盡的追思。在軍人的精神世界里,煙承載著復雜的情緒,它或許是疲憊時的慰藉,是沉思時的伴侶;而酒,則象征著無畏的力量,給予戰士們勇往直前的勇氣。在這個緬懷先烈的時刻,煙與酒早已超越了簡單的物質范疇,成為男人表達敬意、傳遞思念的特殊載體,承載著我們對英烈們永不磨滅的追思與敬仰。

如今,站在圣天湖畔,望著平靜的湖面,耳畔仿佛又響起馬頭崖上的吶喊:“娘啊,兒要走了!”“陜西愣娃來了!”這一聲聲吶喊,穿越時空,在中條山間久久回蕩。

陳忠實先生曾感慨的說:世界上幾乎所有民族,都以最虔誠的感情,世世代代傳遞著、吟頌著他們的英雄。英雄總是在危難發生時挺身而出,直面不外乎自然的變異和邪惡勢力制造的種種災難。英雄是正義和善良的化身,驅除邪惡挽救生靈重開新境,使人類得以存在得以延續得以發展。今日,我捧起中條山的黃土,仍能觸摸到八十多年前的溫度。紀念碑周圍的田野和樹木,恰似他們依然跳動的心臟,訴說著當年的英勇與無畏。

看這圣天湖周邊,高速公路穿行在他們曾經守衛的河岸;校園里,孩子們的書聲朗朗,回蕩在這片曾經被鮮血染紅的山崗;夜晚,萬家燈火輝煌,照亮了他們用生命換來的星空。這和平的日子,是他們用生命和熱血鑄就的。

圣天湖的白天鵝依舊年復一年地如期而至,它們在湖面上翩翩起舞,宛如圣潔的使者。而那些跳黃河殉國的抗日英烈,不正像這高潔的天鵝一般嗎?他們用生命捍衛了民族的尊嚴,守護了國家的安寧。在這清明時節,我們“為愛止戈”來到圣天湖,來到中條山,向黃河,向青山,向永不屈服的抗日英魂,致以最崇高的敬意。

時光在黃河的濤聲中流過了60多個春秋,江山更替、滄海桑田、斯人已去、風過無痕,還有多少人記得起那場血與火的戰爭嗎?這是二十年前,《立馬中條》的作者徐劍銘先生寫作時的真實反映。

歷史不容忘記,民族英雄不容忘記!他們的事跡能否永遠銘刻在這片土地上,能否激勵著一代又一代的中華兒女,為實現中華民族的偉大復興而不懈奮斗,真的讓人憂心忡忡。但我和志愿者們一直在前行的路上默默祈禱,愿英烈們的精神,如同圣天湖的波光,永遠閃耀,永不磨滅。

作者簡介:

王浩若,字新民,號長安游子。文化學者,政協西安市第十五屆委員會參政議政智庫特聘專家,長安唐詩之旅課題組副組長,系列唐詩文化藝術館紀念館發起人,“為愛止戈”聯合發起人,唐詩與杜甫研究會副會長,曾在東海艦隊服過役,在電子研究所任過工程師,在京北漂,在歐洲做過倒爺,現從事唐詩文化公益項目。

↓下一篇:最后一篇