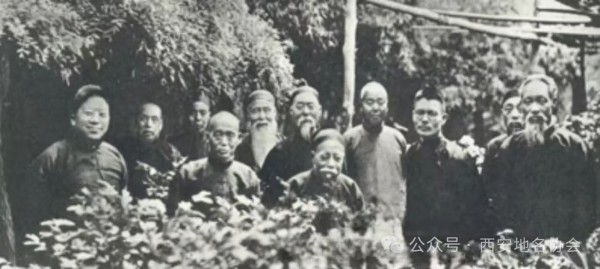

1937年,陜西地方知名人士,在宋家花園宴送楊虎城(左一)出國考察

1

在渭河之濱,在未央路上,在一個尋常卻又莫名染上詩意的午后,在我的兄弟書房翻開泛黃的詩集,目光被韋莊的《秦婦吟》緊緊鎖住。剎那間,時光的洪流裹挾著我,沖破歲月的重重壁壘,將我送往那唐末的長安城。而韋莊的生平,也如同一幅徐徐展開的畫卷,與這長安城的興衰交織在一起。

韋莊,這位出身京兆韋氏東眷逍遙公房,文昌右相韋待價七世孫、蘇州刺史韋應物四世孫的才子,本應在盛世中盡享榮華,一展抱負。可命運弄人,他出生時,家族已然中衰,父母早亡,自幼便在貧寒中勤奮苦讀。成年后的他,豪放豁達,一心渴望通過科舉踏上仕途,實現自己的理想,卻在唐末那混亂的科舉中屢次碰壁。

踏入長安城的朱雀門,本該撲面而來的熱鬧景象消失不見,取而代之的,是死寂般的空曠。“長安寂寂今何有?廢市荒街麥苗秀。”往昔熙熙攘攘的集市,如今雜草叢生,麥苗肆意生長;曾經繁華的街道,如今破敗荒蕪,一片凄涼。街頭巷尾彌漫著一股腐朽的氣息,那是歲月和戰火留下的味道。韋莊看到斷壁殘垣上,還殘留著些許曾經精美的壁畫,但早已在風雨的侵蝕下模糊不清,仿佛在無聲地訴說著往昔的榮光。而這衰敗之景,又何嘗不是韋莊一生的寫照?他在這亂世中,就像一棵孤草,雖奮力生長,卻始終難以擺脫命運的捉弄。

懷著沉重的心情,韋莊踱步至杏園。曾經,這里杏花朵朵,文人雅士在此踏春賞景、吟詩作對,歡聲笑語不斷。可如今,“采樵斫盡杏園花,修寨誅殘御溝柳。”杏樹被砍伐殆盡,只留下一個個光禿禿的樹樁,仿佛在向蒼天控訴著戰爭的暴行。御溝旁的柳樹也未能幸免,原本婀娜多姿的柳枝,如今只剩下殘枝敗葉,在風中瑟瑟發抖。它們見證過盛世的輝煌,卻在戰火的侵襲下,成為了殘敗的象征。廣明元年,韋莊44歲,再一次科舉落榜。同年十二月,黃巢起義軍攻占長安,他也被困于這戰火紛飛的城中,與弟妹失散,如同這被摧殘的杏園與御溝柳,在亂世中流離失所,失去了依靠。

繼續前行,往昔鱗次櫛比的華軒繡轂、甲第朱門,已全然不見。“華軒繡轂皆銷散,甲第朱門無一半。”那些裝飾精美的馬車早已銷聲匿跡,朱門大戶也多半化為廢墟。曾經的庭院中,奇花異草爭奇斗艷,如今卻被荒草淹沒。破碎的瓷器、腐朽的家具散落一地,讓人不禁感嘆世事無常。透過這些殘物,韋莊似乎能看到當年這里的奢華與熱鬧,可如今,一切都已煙消云散。韋莊在這動蕩的時局中,四處漂泊,求食求官,卻到處碰壁。他的理想與抱負,在現實的打擊下,也如這些華軒繡轂、甲第朱門一般,漸漸破碎。

當韋莊來到大明宮的含元殿,走過興慶宮的花萼樓前,“含元殿上狐兔行,花萼樓前荊棘滿。昔時繁盛皆埋沒,舉目凄涼無故物。”眼前的景象,與詩中描繪的毫無二致。曾經莊嚴肅穆的含元殿,如今成了狐兔的棲息地。陽光透過破損的屋頂灑在地上,形成一片片斑駁的光影。墻壁上的彩繪早已脫落,露出斑駁的磚石。曾經輝煌壯麗的花萼樓,被荊棘層層環繞,宛如一座與世隔絕的孤島。韋莊沿著臺階緩緩而上,每一步都能感受到歷史的沉重。腳下的磚石有的已經破碎,有的長滿了青苔,仿佛在向詩人訴說著當年的輝煌與如今的落寞。韋莊在漂泊十年后,終于在乾寧元年得中進士,可此時的他已年近六十,面對唐王朝行將就木的景象,他的仕途也郁郁不得志,從最低官位做起,就像這破敗的宮殿,雖曾有過輝煌的可能,卻最終在歲月中走向衰落。

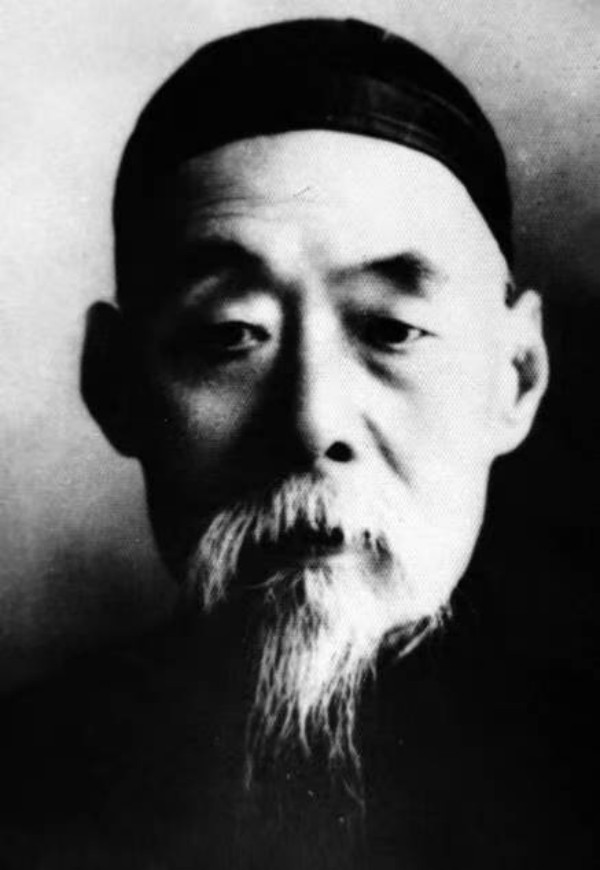

宋聯奎(1870~1951)字聚五,亦作菊塢,晚號菊叟。出生西安城南瓦胡同村的宋家花園

2

此時,一陣悲戚的哭聲傳來,循聲望去,韋莊仿佛看到了《秦婦吟》中的那位秦婦。她衣衫襤褸,頭發蓬亂,眼神中滿是驚恐與絕望。她的臉上布滿了淚痕,手中緊緊握著一塊破舊的布片,那或許是她親人留下的唯一遺物。她向韋莊哭訴著戰爭的殘酷,親人的離去,家園的破碎。“家家流血如泉沸,處處冤聲聲動地。舞伎歌姬盡暗捐,嬰兒稚女皆生棄。”她的聲音,穿過千年的時光,在我耳邊久久回蕩,不僅刺痛著詩人韋莊,也刺痛著讀者的心。那一個個悲慘的場景,透過詩句,如電影般在我腦海中不斷放映。韋莊看到街頭巷尾橫七豎八地躺著尸體,鮮血染紅了大地;看到婦女們抱著死去的孩子,悲痛欲絕;看到舞伎歌姬們被無情地拋棄,在戰火中四處逃亡。而韋莊,在被困長安的日子里,親身經歷了這一切的苦難,這些場景深深地刻在了他的心中,也促使他寫下了這首震撼人心的《秦婦吟》。

中和二年,韋莊離開長安奔赴洛陽。在相對穩定的洛陽,他將滯留長安時所見所聞寫成長篇敘事詩《秦婦吟》,以一位女子之口描繪黃巢起義時長安城的戰亂情景,震撼了當時的文壇,1666字《秦婦吟》,全詩情節曲折豐富,結構宏大嚴密,語言流麗精工,空間兼及東西兩京,時間橫跨三年之久,反映了唐室將傾之際的滄桑巨變,在民間也廣為流傳,他也因此被稱為“秦婦吟秀才”。然而,這首詩中“天街踏盡公卿骨”等詩句,刺痛了一些朝官的心,后來他對此也十分忌諱,嚴禁子孫提及此詩,也未將其收入《浣花集》,以致長期失傳,直到20世紀才在敦煌石窟被發現。國學大師王國維稱《秦婦吟》為“晚唐詩中最長者,又才氣俊發,自非才人不能作,唯語取易解,有類俳優……”“溫飛卿之詞,句秀也;韋端己之詞,骨秀也;李重光之詞,神秀也。”

一陣微風拂過,將我從沉思中喚醒。我發現自己仍坐在午后的書桌前,手中的詩集停留在《秦婦吟》那一頁。但我的心,從安史之亂一直走到唐末長安城的那場浩劫之中,在韋莊那充滿坎坷與無奈的一生里,野蠻摧毀文明,流氓暢通無阻,不得不令人嘆息,為什么邪惡能嬴?透過韋莊的詩,我觸摸到了歷史的真相,感受到了命運的無常。

周恩來在宋家花園做抗戰時事報告

3

在童年的記憶中,我就讀的小學校園堪稱全城最美,沒有之一。這所學校的前身,是建于民國初年的宋家花園,這里曾是抗戰期間任陜西臨時參議會議長宋聯奎在西安的寓所 。園內景致別具一格,有名碑矗立,人工石山錯落有致,水池清澈見底,翠竹、果樹、花草與古樹遍布其間,營造出十分幽雅的環境。

在抗戰那個風云激蕩的特殊時期,宋家花園搖身一變,成為當時西京長安進步人士聚會的重要會客廳。周恩來、林伯渠等革命先輩多次蒞臨此處,與各界人士親切會面,暢談國事,共商救國圖存大計。周恩來還曾在此發表抗戰報告,激勵了許多仁人志士投身抗日救亡運動。朱德也曾兩次到訪,專程看望他的老師李根源先生,尊師重道之情令人敬仰 。

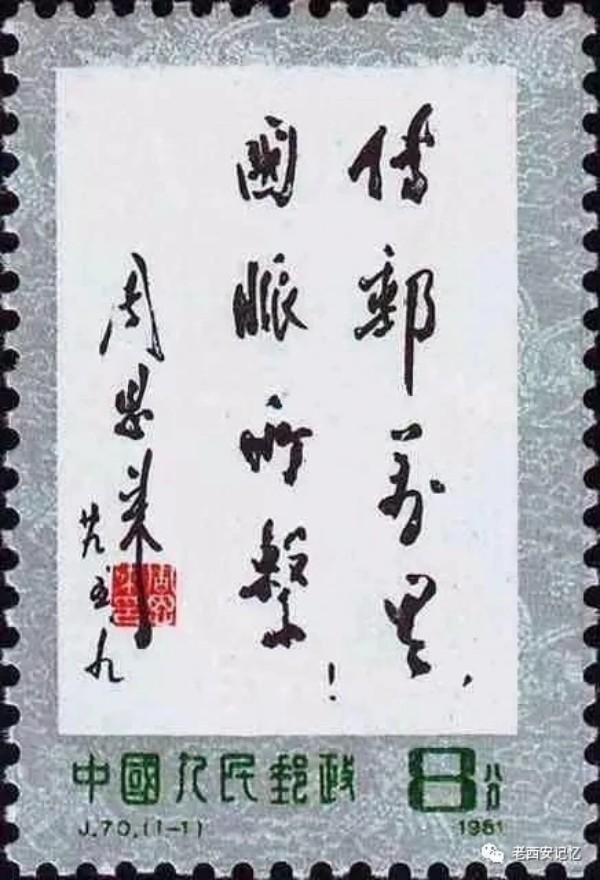

周恩來在宋家花園書贈林卓午“郵傳萬里,國脈所系”的題詞

何正璜在《西北考察日記?西安記》記載:“宋家花園為長安宋聚五氏之祖塋,后在其中植花種竹布置亭館,遂成近郊之名勝,春郊宴游多憩于此。竹籬為門,中有一閣,額為‘城南草堂’,今亦荒蕪。唯白樺翠竹各蔚為林,頗為幽靜耳。”遺憾的是這座有著百年歷史的園林,毀于眾所周知的“十年浩劫”。學校還在,童年的花木景觀已蕩然無存。

我永生難忘2016年1月12日,那個大雪紛飛的夜晚 。一群強盜闖入,將我們家的老宅夷為平地。那拆毀的聲響,夾雜著二哥憤怒又絕望的呼喊,成為他留在這人世間最后的聲音。在沒有任何協商、未簽訂補償協議的情況下,承載著我們一家幾十年回憶的老宅,就這樣轟然倒塌。

英國的一位首相威廉·皮特在國會的一次演講——《論英國人個人居家安全的權利》這樣說:“即使是最窮的人,在他的小屋里也敢于對抗國王的權威。屋子可能很破舊,屋頂可能搖搖欲墜;風可以吹進這所房子,雨可以打進這所房子,但是國王不能踏進這所房子,他的千軍萬馬也不敢跨過這間破房子的門檻。”守望家園的五年中,二哥從未向拆遷辦提出任何非分要求,僅僅希望他們能按照公告公平公正地處理。然而,即便二哥為此付出了生命的代價,也沒能保住我們的家,合法權益終究化為泡影。多年后,一些污吏相繼被查處,當年主導強拆的黑惡頭目也因其他惡行東窗事發被抓,但是正義并未得到伸張。

作家索爾仁尼琴認為,塵世生活的意義并非在于享福,而在于靈魂的救贖。我離開長安出走半生,所見所聞那些殘害他人的人,那些如魔鬼般破壞世界的存在,既未受到應有的懲罰,也未曾向社會懺悔。他們淪為邪惡卑劣之徒,背離人性,墜入黑暗的深淵。可即便如此,他們依舊逍遙法外,飛揚跋扈。

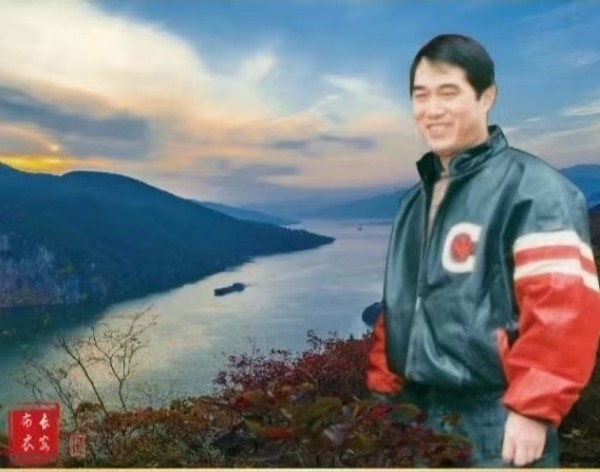

作者的二哥

昔日的長安城,已經變成如今的西安,早已褪去了往昔的戰火硝煙,重又煥發出勃勃生機。大雁塔下,游客如織,人們驚嘆于古建筑的雄渾壯麗;曲江池畔,風景如畫,成為市民休閑娛樂的好去處。大明宮的含元殿遺址已經得到保護,興慶宮的花萼樓已經得到恢復重建。然而,當我們在享受和平與繁榮時,不應忘記那段沉重的歷史,不應忘記韋莊和他的《秦婦吟》。它不僅僅是一首詩,更是歷史的警鐘,時刻提醒著我們,和平來之不易,繁榮多么難得。它如同一座橋梁,連接著過去與現在,讓后人在緬懷歷史的同時,且行且珍惜。

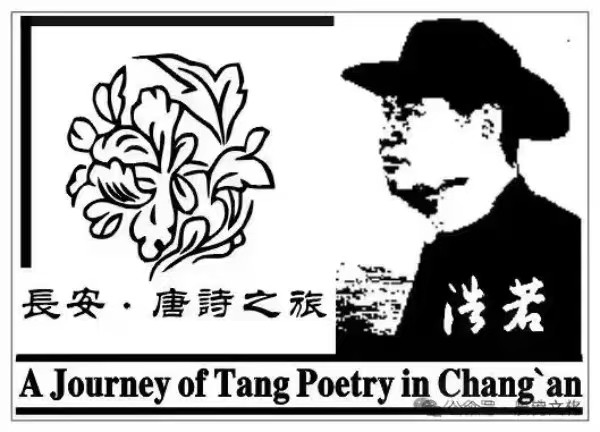

王浩若,字新民,號長安游子。文化學者,政協西安市第十五屆委員會參政議政智庫特聘專家,長安唐詩之旅課題組副組長,系列唐詩文化藝術館紀念館發起人,“為愛止戈”聯合發起人,唐詩與杜甫研究會副會長,曾在東海艦隊服過役,在電子研究所任過工程師,在京北漂,在歐洲做過倒爺,現從事唐詩文化公益項目。

↓下一篇:最后一篇