當我的腳步丈量黃河的雄渾,掠過長江的壯闊,總有一些地方,承載著歷史的厚重,令我心潮澎湃;總有一些人,他們的事跡與精神,如熠熠星辰,照亮后人前行的征途;總有一些時刻,鐫刻在民族的記憶深處,讓我們刻骨銘心、難以忘懷。南岳衡山忠烈祠,便是這樣一處圣地,它承載著無數抗戰英烈的熱血與生命,是一座巍峨聳立的精神豐碑,訴說著那段波瀾壯闊、氣壯山河、可歌可泣的抗戰歷史。

公元二零二五年,歲次乙巳,正值寒假。我,一名曾經的軍人,一位來自西北的為愛止戈聯合發起人,有幸參與了這場在南岳忠烈祠舉辦的新春祭拜活動。當抗戰勝利80周年的鐘聲似乎仍在耳畔回響,我與來自大江南北、長城內外的志愿者們,懷著無比崇敬與深切緬懷之情,齊聚于此,向那些在烽火歲月中浴血奮戰、舍生忘死、赴湯蹈火的國民革命軍諸將士,致以最崇高的敬意。

晨光熹微,天邊泛起一抹淡淡的魚肚白,柔和的光線灑在南岳衡山的峰巒之間,山色空蒙,如夢如幻,宛如一幅寧靜的水墨畫。然而,冬日的寒風依舊凜冽刺骨,枯藤的枝椏在風中瑟瑟搖曳,仿佛在低聲訴說著往昔的滄桑與苦難。但這寒冷絲毫沒有削減大家祭拜的拳拳熱忱,上午8點30分,我們一行三百余人,準時抵達了忠烈祠門口。這座位于香爐峰下的中國大陸最大的國家級抗戰烈士紀念陵園,宛如一位沉默而堅毅的巨人,靜靜地矗立在那里,等待著我們的到來,等待著后人向他們表達無盡的追思與敬仰。

踏上平緩的山道,我的心情愈發沉重。每一步都仿佛踏在歷史的記憶之上,那些在抗戰中英勇犧牲的將士們的身影,在我的腦海中不斷浮現,他們或沖鋒陷陣,或堅守陣地,或舍身取義。此番參加祭悼活動的人員來自全國各地,其中最引人注目的是一批抗日先輩的后人。他們帶著先輩的照片,眼神中透露出堅定與自豪。歷史,就在這一代又一代的傳承中,延續著它的厚重與深沉,從過去走向現在,從現在邁向未來。

活動全程分為兩個階段,第一階段為朝覲。祭拜人員分成兩路縱隊,緊隨祭禮隊伍,由忠烈祠正門緩緩步行至享堂。一路上,大家神情肅穆,默默無語,仿佛都在用心與那些長眠于此的英烈們對話,傾聽他們的故事,感受他們的精神。在七七紀念塔前,我們列著整齊的隊形,集體默哀。那一刻,時間仿佛凝固,整個世界都沉浸在一片莊嚴肅穆的氛圍之中。我閉上雙眼,腦海中浮現出當年七七事變的場景,盧溝橋畔的槍聲,打破了北平的寧靜,也拉開了全民族抗戰的序幕。無數中華兒女,為了保衛祖國的山河,不惜拋頭顱、灑熱血,用生命譜寫了一曲曲壯麗的贊歌,他們的名字或許無人知曉,但他們的功績與世長存。

鼓樂齊鳴中,英雄后人抱著先輩的照片,有序緩慢地登上276級石階。每一個青石臺階都代表著一位因抗戰消逝的將官,我們在每一階上都擺了一個花籃,以此來表達我們對他們的深深敬意和無盡思念。這些花籃,承載著我們的感恩與緬懷,它們在寒風中微微顫動,仿佛在向英烈們訴說著:“我們從未忘記你們,你們的功績,將永載史冊!”它們是歷史的見證,是后人對先輩的深情告白。

第二階段為祭拜典禮,一行人抵達忠烈祠的最高層享堂內。面對正中巨大碑體抗日陣亡將士總神位,我們按照祭祀儀程,莊重地進行著每一項祭祀儀式。燒祭、祭酒、默哀、整理挽聯、依次獻花……每一個動作都飽含著我們對抗戰英烈無比的敬意和虔誠,每一個細節都彰顯著我們對歷史的尊重和銘記。在這過程中,我看到許多人眼中閃爍著淚花,他們的臉上寫滿了悲痛與崇敬。我也不禁為之動容,心中涌起一股難以言喻的感動。這些英烈們,為了國家的獨立和民族的尊嚴,不惜犧牲自己的生命,他們的精神,是我們中華民族最寶貴的財富,是我們前進道路上的永恒燈塔。

除了傳統的祭祀儀式,還有許多人帶著家鄉的特產,特意從千里迢迢之外隨身帶來,送給先輩。范林先生在抗日陣亡將士總神位前頌讀祭文:“我輩華胄,重任在肩,尋找英烈,不舍近遠,為愛止戈,為和發愿,英魂作證,旦旦此言!”他的聲音慷慨激昂,回蕩在享堂的每一個角落,仿佛穿越時空,與歷史對話,與英烈共鳴。最后,每個人都大聲喊出自己的名字,仿佛在向英烈們宣告:“我們是你們的后人,我們將繼承你們的遺志,為實現中華民族的偉大復興而努力奮斗!”這聲音,是對先輩的承諾,是對未來的宣誓。

致敬太輕,裝不下他們的偉大。儀式完畢后,大家分流成3個小組,分別赴孫明謹師長墓地、陸軍第37軍六十師公墓、陸軍第七十四軍公墓及羅啟疆將軍等墓地進行祭拜。我跟隨著其中一組,來到了孫明謹師長的墓地前。墓碑上,孫明謹師長的照片依舊清晰,他那堅定的眼神,仿佛在訴說著他對國家和民族的忠誠,對勝利的渴望,對和平的向往。我輕輕地將手中的鮮花放在墓碑前,深深地鞠了一躬,心中默默祈禱:“孫師長,您安息吧!您的英勇事跡,將永遠激勵著我們前進。”

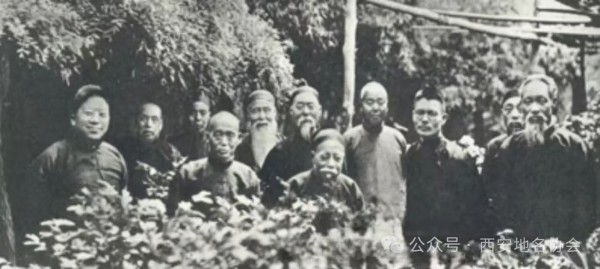

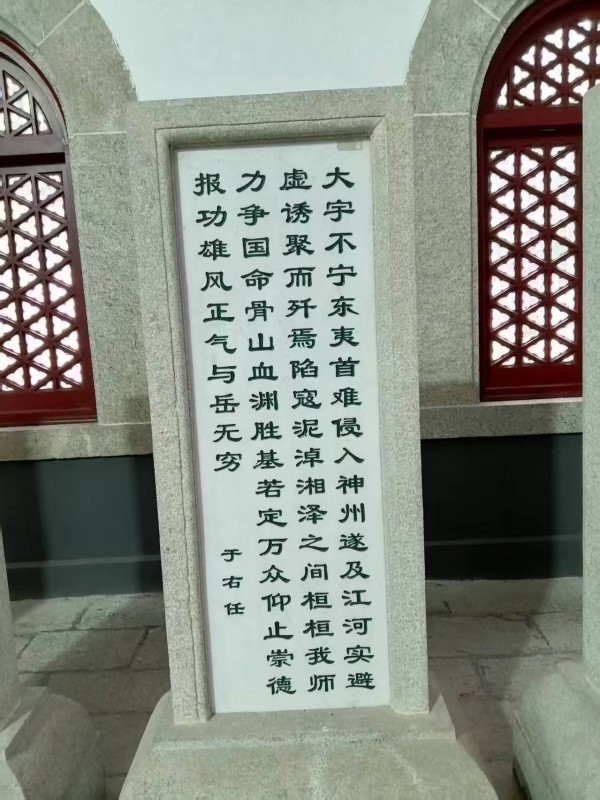

在祭拜的過程中,我遇到了許多令人感動的場景。在忠烈祠的最高層享堂內,看到了陜西老鄉于右任先生給烈士的題詞,那一筆一劃,飽含著對英烈的敬仰與追思;在忠烈祠的展覽廳看到了陜西前輩第15集團軍總司令關麟征和第52軍長張耀明的名字,他們的名字,是家鄉的驕傲,是民族的脊梁。與我同行的張克磊,其父是參加中條山戰役李興中將軍的副官,他給先烈帶來了兩瓶家鄉的西鳳酒。還帶著20位十七路軍抗日將士照片,到抗日忠烈祠紀念他們,非常有意義。他說:“這酒,是家鄉的味道,希望先烈們能感受到我們的思念。”這酒,是情感的寄托,是跨越時空的對話。

在本次紀念活動中,資深志愿者侯莉女士委托老鄉從西安帶來了諸多珍貴物品。其中有臺兒莊戰役敢死隊隊長伍德厚將軍15歲離開家鄉時,母親為他準備的木箱,那木箱里,裝著母親的牽掛,裝著家的溫暖;還有武功縣遠征軍家屬任清俠捐贈的、先輩從印緬戰場帶回的戰利品軍刺一把,這軍刺,是戰爭的見證,是勝利的象征。侯莉女士陸續捐贈的其他抗戰老兵遺物,總數達300多件。十多年來,她始終風雨無阻、任勞任怨地關懷健在抗戰老兵,積極投身老兵遺物征集工作,為這次意義非凡的紀念活動提供了有力支持,在此,我向她致以誠摯的感謝 。她的付出,是對歷史的尊重,是對英烈的緬懷。

侯莉在慰問抗戰老兵

臨行之前,我也準備了兩盒家鄉的水晶餅和兩盒八寶飯,希望能給先烈們送上一份家鄉的溫暖,一份跨越時空的關懷。這特產,是家鄉的味道,也是我已故二哥的心愿。

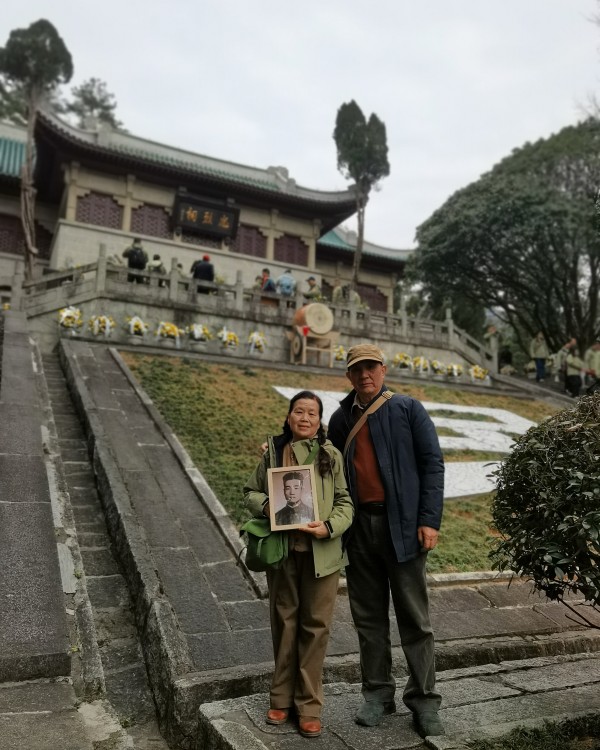

在衡山,我不僅還碰到了一位從南海艦隊退伍的海軍戰友徐之輝,還碰到了幾位陜西鄉黨,其中張麗娜和丈夫驅車幾千公里來到南岳衡山。她的父親張德元,伯父張松山,叔父張衡山弟兄三人1944年響應國家號召:“十萬青年十萬兵”參軍,被空降至云南曲靖受訓,后父親和叔父被編入中國遠征軍207師621團一營,隨軍營口押解日本投降軍!伯父因會英語被編入運輸連接去印度把美國援的物資運回中國戰區,在滇緬公路上往返。她爺爺滿懷家國情懷,曾毅然投身軍界,歷經數次戰役,親眼目睹了戰場上的殘酷。他深知加入遠征軍便意味著舍生忘死,卻仍堅持讓三個兒子加入遠征軍。以他在軍界的職權與人脈,完全能夠將后代安排到無需上戰場的機構,可他并未這么做。而這三兄弟也都心甘情愿奔赴遠征之路。一家一門,兩代四人皆投身軍旅,奔赴戰場,這是他們兩代人用熱血與抉擇,詮釋著對國家熾熱深沉的愛與擔當 。張麗娜含著淚說:“今天,我終于來到了這里,我要讓我的先輩們知道,我們沒有忘記他們,他們的付出,我們永遠銘記在心。”他們的故事,是家族的榮耀,是民族的精神傳承。

張麗娜夫妻

張克磊

今天在忠烈祠,我被感動了多次。第一次是看到花籃,我感動這么多人記得他們,記得那段歷史,記得先輩的付出;第二次看到我們許多衡陽會戰后人掛著先輩的照片,或年輕或蒼老的面龐,那是家族的記憶,是歷史的延續;第三次是看到大家帶來家鄉特產擺滿祭臺,想起當年戰士們餓著肚子打仗,這是對先輩的感恩,是對歷史的銘記。這些場景,讓我深刻地感受到了中華民族的凝聚力和向心力,感受到了歷史的重量和精神的力量。

一位不知名的志愿者說的好:國家若有記憶,記得親、記得痛!人民若有記憶,識來路、知歸途!后輩知恩義,我們才曉過往,知去處。就像今天我們從五湖四海,相聚于此。當不同省份的牌子一一舉起時,那種激動悲壯的復雜心情無以言表!一如80年前,全國各地馳援淞滬、奔赴武漢、共赴國難。八十年來,這勝利,于我們只是坐享,于他們卻曾是無數次的向死而生。今天,守衛歷史的真相,是我們這一代人的責任!我們重返戰場的每一步,都是對歷史的珍藏,對先輩的告慰,對未來的承諾。

站在南岳衡山之巔,俯瞰著這片寧靜而祥和的土地,我心中感慨萬千。曾經,這里戰火紛飛,硝煙彌漫,無數英烈們在這里浴血奮戰,用生命捍衛著祖國的尊嚴和人民的幸福。如今,國泰民安,山河無恙,但我們忘不了,這和平的生活,是他們用鮮血和生命換來的。今天,我們如何珍惜這來之不易的和平,如何傳承和弘揚抗戰精神,如何振興中華,實現民族的偉大復興,這是我們面對的靈魂之問。

南岳忠烈祠,這座承載著歷史記憶和民族精神的圣地,將永遠屹立在我們心中。那些長眠于此的英烈們,他們的名字和事跡,將永遠銘刻在中華民族的歷史長河中。面對忠烈祠的冷冷清清,反觀南岳大廟的熙熙攘攘,我捫心自問,在這個趨利避害的時代,不知道能激勵多少人,我回答不了。也不知道一代又一代的中華兒女,能否為了國家的繁榮富強,為了民族的偉大復興,一路前行。

2025.1.18.草于衡陽南岳金沙路8號逸山逸水酒店

作者:王浩若,字新民,號長安游子。文化學者,政協西安市第十五屆委員會參政議政智庫特聘專家,長安唐詩之旅課題組副組長,系列唐詩文化藝術館紀念館發起人,唐詩與杜甫研究會副會長,曾在東海艦隊服過役,在電子研究所任過工程師,在京北漂,在歐洲做過“倒爺”,現從事唐詩文化公益項目。